Public Preview of AI Shellのパブリックプレビュー その3 の続き。

AI ShellからAzure OpenAIを使う準備を調べています。

注)Azure OpenAIは、パブリックエンドポイントで試しています。別途プライベートエンドポイントも試す予定です。

az login --tenantでテナントIDを指定してAzureへ接続後の状態から進めます。

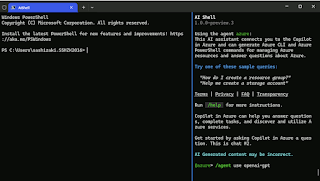

Start-AIShellにてAI Shellを起動後、「openai-gpt」を選んで続行します。

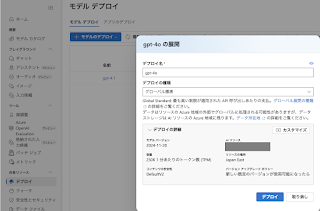

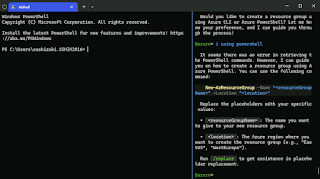

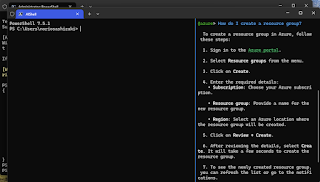

そうすると「/agent config」で構成を編集して「/refresh」せよとあるので、そちらを対応します。エディターの選択画面が出ました。メモ帳を選んで「Just once」をクリックし続行します。構成ファイルが開きました。あとで気づくのですが、/*と*/で複数行コメントアウトになっています。これに気付かず必要な設定をしたつもりで、アクティブとする名前を指定したもののエラーを連発しました。/*と*/で複数行コメントアウトを外したものの、今度はAzure OpenAIのモデルが新しすぎるために動かないということになりました。gpt-4oでモデルをデプロイします。「/agent config」で構成を編集して「/refresh」を実施しました。構成エラーは解消したと思われたのでプロンプトを入力したところ、API Keyが違うといわれてエラー。モデルのキーを与えていますが、そちらではないようです。まだ理解不足のようなので、いったんCopilot in Azureに切り替えられるかを試します。「/agent use azure」で切り替えできます。プロンプトを与えて動作確認したところ問題ないですね。

ということで、Azure OpenAIへの接続を改めてトライすることとします。キーとエンドポイントのキーを入れてみます。

プロンプトを与えてみたけど、API Keyのエラー。エラーメッセージをよく見てみるとOpenAI自体のキーを入れる必要がありました。OpenAI自体のキーを生成します。「/agent config」でOpenAI自体のキーを構成に記載して「/refresh」を実施しました。クォータに引っ掛かりましたが、OpenAI自体のキーを構成に記載するので良いと確認できました。OpenAI自体のクォータを解除しないと先に進まない(そういえば課金プランは申し込んでないw)ので、確認はいったんここまでにしておきます。